航空兵器在军备中从优先发展到绝对优先发展·第十六

航空兵器在军备中从优先发展到绝对优先发展·第十六

作者:中原茂敏·日本

出自————《大东亚补给战》

出自————《战争通史》

电子器材是在第二次世界大战中研制的新装备。哪个国家认为应绝对优先发展电子器材并迅速努力发展电子器材,哪个国家就最终取得战争的胜利。

早在第一次世界大战期间,飞机与坦克都作为新式武器活跃在欧洲战场,并取得了长足的进步。

在二次世界大战中,对航空兵力的战略思想有先见之明的国家,即意识到飞机为主要兵器,发展军备立足于航空兵器绝对优先,与上述电子器材相结合,就取得了战争的胜利。

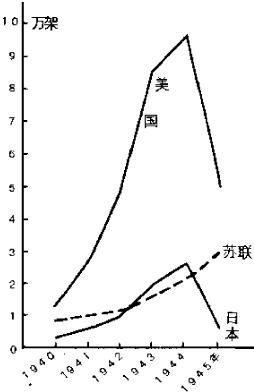

日本、美国和苏联的飞机产量如下图。德国与英、法在1939年9月3日爆发了二次世界大战,而美国直接参战则是在两年以后的1941年7月7日 [ 译者注:美军在冰岛登陆,12月11日德、意对美国宣战 ] ,在这段时间内,美国用武器、飞机、美元等援助日中战争中的中国及欧洲战场的盟军。如图所示,美国与日本、苏联相比,在迅速发展飞机生产上投入的力量是大不一样的。雄厚的美国国力即工业力量和科学技术力量才能实现飞机的大量生产。

大东亚战争初期,我海军袭击珍珠港,翌年2月10日,我飞机在马来海域击沉英国远东舰队两艘主力战舰,都表明飞机在海战中也是主要兵器。英国首相丘吉尔在回忆录中写道:“从作战部长得悉两艘战舰被炸沉和远东舰队司令官菲利普斯上将阵亡,在整个战争期间我从来没有受到比这更直接的打击。”

美国也许预见到这一点,从1940年起就贯彻飞机绝对优先发展的方针,如图所示,飞机的产量急剧增长。日本和苏联则是从1942年开始,落后了两年。在电子器材方面,我国事实上落后了5年才迎头赶上,决定战争胜负的这两项装备都起步迟了,缺乏先见之明。

我国在对美、英开战以前的日中战争中,陆、海军都不注意航空兵的战斗力,或是说在日中战争中航空兵的必要性不大,何况地面部队在日中战争中尚感不足,没有汲取第一次世界大战的教训。在第一次世界大战期间,面对欧美各国非常先进的武器,我国还满足于非常落后的劣势装备,没有及时更新装备而渡过了大正时期和昭和初期。这不过是在极其贫弱的国力条件下继续扩充旧式军备,陆军是地面师优先,海军是巨舰大炮主义。

日本在对美、英的初期作战中战果辉煌,在半年后的1942年6月中途岛海战中大败之后才清醒过来。尽管如此,当时的统帅部在认识上仍停留在不影响地面武器生产的前提下优先发展航空兵器。在极其贫弱的国力条件下,这种安排就难以做到了。

1943年2月,日本蒙受巨大损失后从瓜达尔卡纳尔岛撤退,到6月才决定最优先发展航空兵器,其次是注意发展舟艇和防空装备,其他武器则控制在作战必需的范围之内。到1943年9月30日设置绝对国防圈时,确定的今后军工发展方针是飞跃扩充航空兵力,为此,舟艇、防空装备和反潜装备在力所能及的范围内大批生产,其他装备则尽量忍痛割爱。11月,日本成立了军需省,才不折不扣地贯彻了航空兵器绝对优先发展的方针。

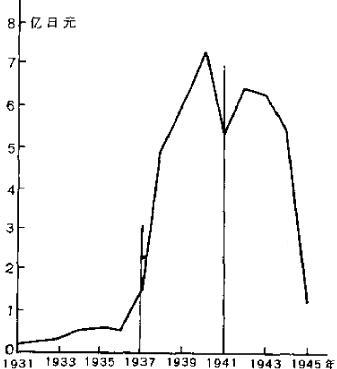

极其贫弱的我国国力,到对美、英战争第3年,由于美国执行击沉我运输船的作战方针,就从逐渐贫困转入骤然贫困。如要再绝对优先发展航空兵器,其他武器装备就几乎无法顾及了。这反映在陆军装备经费预算的演变上。1941年以前,地面武器预算比飞机预算高;1942年,两者相等;1944年,飞机预算剧增,比地面武器预算高一倍。

我国陆、海军飞机的产量自对美开战以后急剧增加,1944年度飞机产量为美国的30%,苏联的120%,不说是飞跃增长,也是大幅度增长。

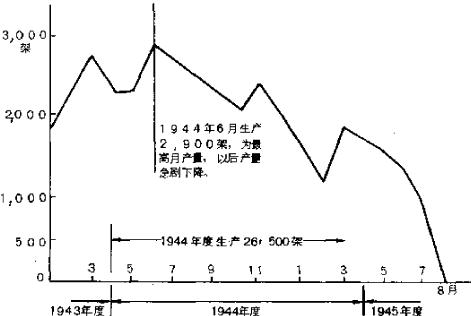

再考察飞机月产量,飞机月产量在1944年6月前后达到最高峰,以后逐步下降,进入1945年则急剧下降。日本从下令绝对优先发展航空兵器以后,曾动员了全国的力量。但是到1944年中期,国力的基础已处于崩溃之中,从南方运回的物资经常中断,所以不可能不断增加飞机产量,绝对优先发展航空兵器的方针仅执行一年就告结束。

至1944年底,航空兵和地面部队的作战能力彻底下降。此后,由于通南方的海上交通断绝,无法获得必要的物资,作战能力的物质基础已经崩溃。

1937年到1945年大东亚战争期间的陆军预算,合计914.5亿日元,其中装备物资费占82.6%,飞机和地面武器费各占25%。其演变过程是先以地面装备为主、航空兵器为辅,接着航空兵器优先、地面装备确保,尔后则航空兵器绝对优先、地面装备大部放弃,最后战败。

军费的分配(1937年至1945年)装备物资费人事费其它经费陆军预算82.6%10.7%6.7%海军预算77.4%9.2%13.4%军费总开支84.3%9.3%6.4%陆军装备物资费的分配(1937年至1945年)陆军军费总额914.5亿日元装备物资费地面兵器189.5亿日元25%航空兵器186.7亿日元25%被服粮秣148.8亿日元20%其它242.2亿日元30%总计765.6亿日元100%飞机生产的行政考查

绝对优先发展航空兵器是战胜美国的唯一手段,因而藤原银次郎(内阁顾问、王子造纸公司经理)奉圣命任行政查察使,率强有力的随员,于1943年9月12日至10月21日,对航空工业进行了为期一个多月的行政考查。

所谓行政考查是根据1943年战时行政特例法和战时行政职权特例,制定了行政考查规程和内阁顾问临时设置法,行政查察使为内阁顾问,属亲任官 [ 译者注:天皇亲自任命的官员 ] 。

战中加强钢铁、煤炭、轻金属、船舶、飞机等生产特别重要,为沟通内阁总理大臣向各省大臣下达必要指示的渠道,建立强有力的统一战时行政体制,行政考查以法律的形式固定下来。

飞机制造厂共13家,机体制造工厂有45万人,发动机制造厂有25万人,合计70万人。行政查察使一行包括陆、海军军务局局长以下的有关课长及负责人,铁道省、商工省、厚生省、递信省及技术院的有关局长,以及民间有识之士,共28人。通过为期一个多月的考查,得出的结论是如果排除陆、海军的竞争,建立统筹安排人员、物资、生产设备的生产体制,顺利的话可年产飞机5万架(前一年度的产量为18,000架)。东条首相及陆海军首脑机关都感到莫大喜悦。

我作为最年轻的随员,跟随藤原行政查察使参加了全部考查。我因职务关系过去已多次看过陆军有关工厂,但这次才有机会看到海军有关工厂。对这个事实,读者一定会感到惊讶。陆、海军之间是在这种情况下达成协议的,协调工作之困难是可想而知的。

在行政考查之前不久,曾有过这样一件事。

在瓜岛正在进行殊死战斗的1942年底,国策刚确定,即打开战局首先应绝对优先地发展处于对美劣势的航空兵器,东条首相就用一天时间视察了名古屋的三菱飞机制造公司。

军务局长和军事课长都忙于工作,我奉命代陪。上午视察结束后,东条要给全体人员训话,公司就在最大的广场上尽量把人员集中起来,剩下的人就利用有线广播,聆听东条训话。

首相兼陆军大臣的东条英机以前曾任航空总监,是历届大臣中最懂航空业务的。

乡古洁经理率公司全体干部及陆、海军驻厂人员基本上都到场。公司的总务部长考虑过去没有首相观察工厂的先例,而且直接有关的是陆、海军,于是介绍说:“下面请陆军大臣东条阁下给我们训话。”因为东条首相兼任陆军大臣。

东条首相登上讲台,特地提高嗓门说:“我是内阁总理大臣兼陆军大臣东条。”然后做了10多分钟热情的训话,说“增产飞机将左右战局。”训话后,总务部长致词时又说:“陆军大臣东条阁下的训话到此结束。”我没有注意到东条在训话开始时特别提高了嗓门。这是我的疏忽。

会后,我刚到休息室就有人来找我说:“中原中校,首相有请。”我走进公司高级干部和陆海军驻厂高级军官集会的房间,行了一个礼,他就劈头盖脸地大喝一声:“你难道不知道我是总理吗?”这一声雷鸣般吼声使经理等在场的人大惊失色,我意识到将被撤职。

可是中午会餐时,我的座位又被特意安排在总理跟前。

饭后继续视察工厂,我第一次看到海军的工厂。过去我曾多次来三菱公司的工厂,但只看陆军有关工厂,公司也不给我看海军的工厂。我知道这方面的规定,也不要求看。

视察结束后,首相返回东京,大家在大门口列队送行。他经过我面前时站住了,对我说:“怎么样,不一道回去吗?”我回答道:“时间还早,请让我再好好调查了解一下。”到了傍晚,发现两位随同来的首相秘书官也留了下来。他们说:“中原君,把我们俩留下来,说是为了安慰你。”当晚,我受到了从未有过的款待。两位首相秘书官是赤松贞雄陆军大佐和鹿冈圆平海军大佐。后来,鹿冈大佐任“那智”舰长,于1944年11月5日在马尼拉湾阵亡,晋升少将。

据首相秘书官讲,东条首相本来要向经理等公司高级干部和陆海军驻厂人员讲些勉励的话,结果成了对我大发雷霆,在这种场合下,似乎秘书官最适合充当杯酒慰解的角色。

东条首相的用意颇深,自己并非作为陆军大臣为生产更多的陆军飞机而来,而是作为总理大臣,为尽可能快,尽可能多地生产陆、海军即日军的飞机而来的。

然而,生产陆军飞机和海军飞机的三菱公司,却按陆军和海军,将工厂的土地、厂房、技术人员、机器设备、原材料等完全分开。从飞机的用途看,陆军飞机和海军飞机当然有差别,规格也有所差异。但是在制造时为什么一个公司必须把工厂一分为二呢?厂房使用不经济,尤其是机器设备,那些日本不能生产的昂贵设备,一套可以解决的却必须要两套。其不经济和低效率是很严重的。

这不是公司的责任,而是指导这项工作的陆、海军的过错。我认为,首相视察是一次大动员,要大家好好思考这个问题;熟悉航空工业的东条首相,从当时的战局和国力状况出发,对航空工业界从内心期以希望,提出责备,并充满了热情。

当时,美国的飞机年产量为8至10万架。美国要将这些飞机分配给欧洲和太平洋地区,日本能年产5万架飞机就可以在太平洋地区达到双方机数相等,日本必然取胜。陆、海军不断退却、“玉碎”,心头都笼罩着阴云。行政考查的结果,判明日本可以年产飞机5万架。这的确是一大喜事,继初战取得辉煌胜利之后,两年后第一次感到扬眉吐气。

计划设置的军需省也就因此立即宣告成立。

第一次行政考查是1943年4月对神奈川县贯彻战时行政体制进行的考查,查察使为铃木贞一国务大臣(企划院总裁)。

上述飞机工业考查是第3次行政考查,第2次行政考查是在东北、北海道考查钢铁和煤炭生产情况。

第4次行政考查是1943年12月考查煤炭生产。第5次行政考查是考查木船生产,第6次行政考查是考查甲种船生产。这两次行政考查是1944年1月实施的,均着眼于增强国力,但对甲种船考查尤为重视,仅次于钢铁和飞机生产的考查。

所谓甲种船是指钢船(乙种船为木船)。行政考查结果,认定1944年度可能生产甲种船240万总吨。如前多次指出,随着海上运力锐减,国家物资的海运量急剧下降。正在如此伤透脑筋的时候,考查指出了光明前景。正同飞机的生产,飞机产量虽较前一年度有了大幅度增产,但仅达到计划指标的一半;甲种船的1944年度的指标为240万总吨,实际产量为173万总吨,完成指标的70%强,这也是大幅度增产。

飞机完成藤原行政查察使规定的指标的50%,甲种船完成藤原规定的指标的70%,同是一体化生产,差别也很大。原来前者是陆、海军工厂合并的一体化生产,由军需省组织;后者则是海军(舰政本部)一体化生产。这证明还是完善的一体化生产比较理想。

美国之所以能在极短的时间内以惊人的速度提高生产,大概是总统推行完善的一体化生产。当然,巨大的潜在的基本国力是一体化生产的基础,这是不言而喻的。

将统帅权独立奉为信条的大本营陆军部和海军部,直到最后也未能实行一体化,只有在屈指可数的作战在战争后期实行了统一领导。1945年4月,山下奉文大将不惜冒渎圣上,在菲律宾战场悲痛陈辞,要求统一领导,终未如愿。上述事实证明统一领导之绝对必要。

接着,第7次行政考查于1944年4月实施,旨在加强大陆与日本之间的海上运输。第8次行政考查是考查粮食管理。第9次行政考查是考查劳务管理。第10次行政考查是考查有争议的电子器材管理,时间是1944年6月,由内阁顾问大河内正敏负责。第11次行政考查在1944年9月、10月间进行,由日铁公司经理丰田贞治郎(曾任海军大将,外务大臣、商工大臣)任查察使,考查库存物资,挖出了积压在国内的25万吨钢材。这次我也作为随员参加了工作。在当时,挖出这25万吨钢材可算一大发现。25万吨还不到今天的一天产量,但在当时也是一大笔财富。由此可见,国力的差距有多大。另一方面,如此贫弱的国力怎么能很好顾及国民呢。

我这么讲,深感惶恐,不胜惭愧。

然而,多达12次的行政考查,是得助于当时的最高权威人士,并取得巨大成就的。最后的第12次行政考查是1945年2月由内阁顾问八田嘉明组织实施的,对地面小宗运输实施行政考查。

陆海军在物资分配上的困难与对立

俗话说,知者不言,言者不知。常听人说,陆、海军不是在同美国打仗,净在彼此作斗争。这虽然是夸张的说法,但也说明确实超出了兄弟之争。

陆、海军之间的争执是一个老问题,可以追溯到明治时代。这里先介绍一下它的来龙去脉。

1870年(明治3年)2月9日,兵部省成立,下设陆军系和海军系。翌年7月陆军系改与陆军部,9月海军系改与海军部。

1872年5月28日,兵部省改为陆军省和海军省。陆军省于1871年4月设参谋局。参谋本部于1878年12月5日成立,1886年3月决定由皇族出任参谋本部部长,下设陆军参谋部和海军参谋部,由参谋本部副部长任陆、海军参谋部部长,统一掌管陆、海军的军令,是理想的体制。

但是,好景不长,1888年5月参谋本部改为陆军参谋本部和海军参谋本部,1889年3月又改为陆军参谋本部和海军参谋部,进而在1890年12月钦任参谋总长,1893年5月19日海军成立军令部而独立。

明治初年,陆军大臣、海军大臣称为陆军卿、海军卿,改称大臣是从1885年建立内阁制时开始的。1878年担任第2任陆军卿的西乡从道为首任海军大臣。1894年甲午战争爆发,陆军大臣大山岩任前线司令官出征,海军大臣西乡从道兼任陆军大臣约半年。在此之前,1886年,陆军大臣大山岩兼任第2任海军大臣约一年,后又由西乡从道担任海军大臣。

而且在这次甲午战争中,伊藤博文首相一开始就让萨(摩)长(州)人占据了前线陆海军司令官的全部职位。因此,统帅部内政略战略完全一致,陆海军之间也极为其融洽。可是以后就越来越不谐调了。

陆海军虽是同时建军的,但是陆军发展快,预算也多。甲午战争以后,为争取海军的对等预算,山本权兵卫海军大将(鹿儿岛人)自1898年任海军大臣起,到1906年足足争取了8年。海军大臣依靠其卓越才能,终于在1905年日俄战争时取得了对等预算。在1907年制定国防方针及1918年、1923年两次修订国防方针时,由于以美国为假想敌,加强海军军备,以海军最强大的美国为目标,努力提高海军地位。另一方面,俄国在十月革命中崩溃,陆军失去了争雄对手,从此海军预算大大超过了陆军。

山本海军大将也通盘考虑了最高领导的人事安排。1898年至1906年,海军大臣是山本大将,海军次官是斋藤实大将(岩手县人,当时为中将);1906年至1913年,斋藤实大将任海军大臣,海军次官是加藤友三郎元帅(广岛人,当时为中将);1914年至1915年的一年半,八代六郎任海军大臣;1915年至1922年,加藤友三郎出任海军大臣。实际上前后25年由这3人(准确地说是4人)任海军大臣(后3人均任首相),海军次官也是作类似安排的。相反,陆军大臣任职较长的是桂太郎陆军大将(山口县人)和寺内正毅元帅(山口县人),前者自1898年至1901年任陆军大臣,后者自1902年至1911年任陆军大臣。后来他们担任了首相。其他人的任期都很短。在与海军同一时期的25年内,陆军实际上有11人出任大臣(其中大将5人,中将6人),而这期间的首相为16人。也就是说,在这段时期内,海军大臣的任期,除八代大将外,平均每人约任职8年,而陆军大臣仅桂太郎大将和寺内正毅元帅二人平均每人任职6年,其余9人平均每人任职1年零5个月。

现在的防卫厅长官,25年内有34人供职,平均每人仅任职9个月。其中,大部分防卫厅长官一上任前一天实际经验也没有。但过去,陆、海军大臣清一色都是军人,本职工作能力的优劣就不言自明了。行政工作能力固然有其一定限度,但是不通过长期任职和钻研是学不到的,而且业务工作有连续性。

桂太郎陆军大将(山口人)的第3次桂内阁,从1912年12月至1913年2月,仅任内阁53天就不得不把首相交椅让给山本权兵卫海军大将(鹿儿岛人)。山本内阁很有魄力,在1913年6月,把1900年5月19日制定的关于陆、海军大臣由现役军官担任制,改为由军官担任,不局限于现役军官,出色地解决了这样一个大问题。

这时期出现的陆、海军的对立和竞争,不论在军政方面还是军令方面,以后就日趋激烈了。

钢材的分配

钢材是武器的粮食,分配时斤斤计较是不得已的。陆、海军担负艰巨的作战任务,需要大量武器。但是,贫困的日本不可能满足陆、海军对钢材的需要。其钢材需要量还不到今天的两天产量,不过是美军钢材消耗量的1/15。

企划院从中为难,尽管不能充分了解双方军备的实际情况,却是熬费苦心地确定钢材配额。可是到战争后期,连这一点也做不到了。只好说,钢材总共只有这么多,陆、海军的钢材就这些,请大家原谅,至于钢材配额请陆海军协商确定吧。这样一来事情当然就不好办了,等于是说请你们直接争吵确定吧。

军用钢材的分配(单位:万吨)区分\年度军用钢材配额军用钢材钢材总供应量军用钢材所占百分比陆军海军追加航空兵1938645311748924193982441264662719407173161604563519419710517219430511942871062822141852194310210840250420601944994013926854194587153247据说,在1941年秋决心对美、英开战的条件之一就是陆军将其1942年度的钢材配额分一部份给海军。也就是说,1942年度陆海军钢材分配计划原定为陆军81万吨,海军85万吨,民用261万吨,共计约450万吨,最后物资动员计划修改为陆军87万吨,海军106万吨,如表所示。

在下达重大决心的过程中竟有一个这么好玩的条件,今天看来谁都会感到惊讶。但这在当时却是有关人员激烈争议的结果,最后由总理大臣兼陆军大臣东条发话定案。

战局日益严重的1944年初,陆、海军对钢材分配争议更加激烈。当时,企划院已改为军需省(1943年11月1日成立),只好说钢材总共只有这么多,陆海军的钢材就这些,钢材配额请双方协商吧。陆、海军的佐藤贤了和冈敬纯两位军务局长不得不亲自出马进行协商,前后协商了40天,最后决定象过去分配飞机那样采取平均分配的原则,陆军在这一基础上让给海军7,500吨钢材。

国力竟下降到这种地步,为了区区7,500吨钢材(一艘小军舰的用料,相当今天45分钟的产量)的分配,不得不由两位军务局长通过40天协商才确定。当时的国力也许已到崩溃的边缘。这是历史上一个可悲的事实。

下面谈谈步枪的生产。海军陆战队使用的步枪,自从建军以来,根据陆海军协议,一向从陆军生产的步枪中调拨。随着日中战争长期化,步枪生产满足不了陆军自己的需要,短缺44万支。于是在1942年1月,陆军提出,从维持陆海军的协调上讲,实在抱歉,这次只有5万支,请暂时克服一下。因此,海军就在丰川(爱知县)新建一所漂亮的工厂,以尽快自己生产步枪。陆、海军的兵员,在1941年12月8日开战时,陆军212万人,海军23万人,为9比1;而到战败时,陆军540万人,海军170万人,为4比1。海军可能从步枪不敷使用出发,不得不新建步枪工厂,但这样做是不合理的。

陆军制造潜艇,海军制造坦克

陆、海军根据中央协定,把南方战区的作战和占领地区行政划分为由陆军负责,海军负责,或陆海军共同负责,所以有的岛屿全部由海军占领,海军虽负责太平洋岛屿的攻防作战,但依靠原先海军陆战队的装备是无法完成防御任务的。因此,海军开始制造坦克,并生产了几十辆,效果如何不得而知。当时,陆军因钢材短缺,尽量压缩坦克生产,所以只要有钢材,委托陆军生产坦克就能以最快的速度,最高的效率从事生产。然而当时陆、海军的关系连这样的事情也办不到,实在令人感到耻辱。

在1942年夏以后的瓜岛作战中,陆军受到美军空中和海上的猛烈攻击,无法给3万名驻岛部队补充弹药和给养,最后请求海军使用潜艇实施补给。但是得到的答复是海军潜艇不是运输补给品的。于是陆军只得建造专门用于运输补给品的潜水运输艇,并命名为“输”。这种运输艇与其称作潜艇,不如称作潜水运输船(270吨),因为完全没有武装,是专门运送军需物资的专用船。

陆军曾经多次要求海军省舰政本部协助建造潜水运输艇,但是由于种种情况未能在最后的协商会议上获得同意,于是不得已而决心单独建造。

陆军首批建造的50艘在战争末期建成,在试航时战争结束了。不过最初造成的3艘参加了莱特岛决战而未返航,是日立制作所的笠户造船所等厂建造的。

陆海军共同制造武器装备

到1945年,本土防卫终于成为紧急课题,陆海军才意识到现在双方必须共同制造武器装备。

于是时机成熟,陆海军都想交换武器,彼此无保留地协作生产武器装备。这是在船舶、飞机生产取得巨大成就的激励下在战局的恶运中出现的。

陆海军共同制造武器装备的方案包括物资分配在内,是在1945年3月21日确定的,但未能拧成一股劲真正发挥总体力量,实在遗憾之至。我作为主要参与者之一,甘愿俯首谢罪。

不仅在武器装备方面,在作战方面也是在敌人打到眼前才深刻认识到共同对敌之必要。

1944年2月小畑英良中将就任塞班岛第31集团军司令官,到职后,每月发报向中央报告下述内容:“参谋长、部长和参谋几乎每天都要挤出时间,忙于参加当地陆海军部队分配港口,建筑物和设备的会议,无暇顾及重要的作战计划、部队训练和工事构筑,望速制定陆、海军的中央协议,并妥善解决。”

前线集团军司令官的苦恼是完全可以想象的。果然不到半年,驻岛部队就迎战强敌,浴血奋战,终于在8月全部殉国。这的确是陆海军中央的最大罪责。

1944年9月,山下奉文大将赴马尼拉就任第14方面军司令官,负责菲律宾防务。敌人于10月17日开始在莱特湾口的苏绿安岛登陆。日军的作战计划是陆海军协同动作,在决定日本存亡的莱特湾方向的日美决战中,集中海陆空兵力,围歼敌人,18日下达作战命令,19日在莱特岛迎战大敌。

当时的作战是陆海军协同,在实施过程中仍有阻力。

山下奉文大将对大本营派出负责联络的作战部长官崎周一中将沉痛地请求说:“请冒渎圣颜,奏准陆、海军的统一指挥。”这是大敌当前的最高指挥官的殷切期望,终未实现,最后我军败北。

仅一项请求得到同意,即在大本营陆、海军部设置海运长官部,由海上运输总司令部统一使用国家船舶及港湾。

当时,船舶从陆、海军抽调100万吨,民用船舶不到100万吨,两项合计不到开战前的1/3。此项决定是1945年4月19日做出的,但为时已晚。

陆、海军为什么到最后仍各行其事呢?长时间争论最后一无所获,损失实在太大。我认为这是一出愚蠢的滑稽剧,噬脐莫及。战局日益不利以后,曾有人建议进一步推动陆海军合作,但是太迟了,未能实现。1945年4月7日组阁的铃木贯太郎海军大将同陆军大臣阿南惟几大将曾把这一条列为最重要的组阁条件,达成了协议。

其他陆军武器的生产情况

美国废除日美通商航海条约,我国国力以1938年为分水岭,日趋贫乏。接着,在日美开战后,船舶遭袭击,损耗日增,国力顿时急转直下。钢材从500万吨降为1944年的250万吨,减少一半,仅仅是现在10天的产量。这时我国又实行飞机绝对优先发展的方针,读者可以设想,除飞机以外,其他武器的生产处于何等凄惨的局面。我想介绍一些情况,以了解武器生产是如何惨淡经营,又如何支撑这场战争的。

以对美英宣战的1941年度为基准,至第4年度的1944年度,飞机产量增至10倍,其他武器仅为1.5倍,然而新组建的师却达到3.5倍。战争形式不同于日中战争,已完全改观,由于昂贵的武器增加了,尽管武器的粮食——钢材的供应大幅度减少,但预算却大大增加了。

陆军地面武器生产构成的变化(以百分比表示)分类\年份1936年1938年1941年1944年1945年杀伤性武器弹药火炮14.058.73.284.07.059.08.060.04.046.0枪支4.74.89.017.09.0弹药40.076.043.035.033.0机动武器装备坦克牵引车17.038.04.512.518.033.07.014.024.019.0汽车21.08.015.07.05.0其它武器装备舟艇02.02.59.09.0通信电子器材1.50.50.58.010.0工兵器材光学器材1.81.05.09.011.0合计100100100100100首先从各种武器的产量来看生产情况。

日中战争第2年1938年,杀伤性武器占全部武器产量的84%,这是因为前方老叫“弹药用光啦,弹药不够啦,”就尽最大的努力来满足前方的需要。到1945年杀伤性武器就不得不减到46%。这些杀伤性武器——枪、炮、弹药,包括航空兵使用的和地面部队使用的,均由陆军兵工厂和民间工厂统一生产。如果按航空兵使用和地面部队使用加以区分,那么从日中战争爆发到1941年,地面部队使用与航空兵使用的比例一直是9比1;但是到飞机绝对优先发展的1944年,则是2比1。如地面部队生产的枪、炮、弹药,如下图所示,急剧下降。尽管日美到处都展开激烈的战斗,给前线补充的弹药却更少了。枪支、弹药也是航空兵使用的比地面部队使用的多,结果是弹药短缺的呼声始终不绝于耳。在战争完全失败的今天,回想往事,从各方面进行冷静的思考与分析,奇怪的是弹药未必短缺,或并非短缺,而是使用不当,深感没有巧妙地同美军作战,未能有效地使用弹药。 地面部队与航空兵分配枪支在诺蒙坎惨败于苏军的教训是加强坦克,但坦克生产如表所示,也因钢材供应的削减而急剧下降。对美、英开战以后,由于优先发展飞机,坦克生产更极力压缩。

各年度地面武器生产情况(大东亚战争期间)年份地面部队与航空兵分配枪支弹药情况(以百分比表示)地面部队和航空兵分配枪、炮、弹药情况(以百分比表示)枪支弹药地面部队航空兵航空兵地面部队年份航空兵地面部队19368614892193679319389281387193813871941901069419411189194448523565194435651945406019453070

我国战败的主要原因之一是电子器材起步太迟,将其列为仅次于飞机的优先发展项目则是对美、英开战以后的事。此外,在1942年8月的日、美争夺瓜岛的作战中,发现舟艇等装备是必不可少的。接着,为防止船舶被大量击沉,紧急增产反潜武器,本土遭到空袭后又紧急生产防空武器,于是不得不被迫压缩使用钢材最多的枪炮、弹药和坦克的生产。

坦克产量的演变(单位:辆)年份坦克1931101936350193829519411,19019442951945130[ 注:截至1945年共生产坦克6,440辆 ]

电子器材和舟艇等装备,在日中战争第2年1938年,仅占地面武器全部生产的3%,1941年上升到8%,至1944年猛增到30%。这正是战争形式的异常改观。

铃木贯太郎内阁与战败·第二十一

铃木贯太郎内阁与战败·第二十一作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 铃木内阁成立 小矶国昭内阁接替东条内阁,任期不长,执政仅8个月,在美军冲绳登陆后,很快于1945年4月5日宣布总辞职。 4月7日,枢密院议长铃木贯太郎海军大将(千叶县人,历任海军次官、联合舰队司令官、军令部长..

小矶国昭内阁·第十九

小矶国昭内阁·第十九作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 太平洋方向绝对国防圈最重要的一环马里亚纳群岛失陷后,东条内阁引咎提出总辞职。接任的小矶国昭(陆军大将)内阁在1944年8月19日的第8次御前会议上决定了下述最高方针: (一)彻底集中现有作战力量及本年度末可以用于作战的..

马里亚纳群岛争夺战·第十八

马里亚纳群岛争夺战·第十八作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 仓促防御的我陆、海军 1944年2月25日,天皇任命小畑英良陆军中将任马利亚纳地区的第31集团军司令官。小畑中将于1943年5月曾任第3航空军司令官驻南方前线,同年12月搭机前往缅甸方面时,失去音讯约一周。军队不可一日..

敌军开始反攻·第十五

敌军开始反攻·第十五作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 中途岛海战 1941年12月8日的偷袭珍珠港,是在山本五十六联合舰队司令官(新泻人,大将、阵亡后晋升元帅)的领导下,由第1航母编队(1941年4月10日编成。 司令官南云中一中将)的6艘航空母舰、2艘战列舰、1艘重型巡洋舰等舰艇和..

1941年12月8日日本终于对美英开战·第十四

1941年12月8日日本终于对美英开战·第十四作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 日本祈祷偷袭夏威夷成功。美国如何不冒太大危险而驱使日本打第一枪的呢? 这次御前会议作出决定后,参谋总长杉山元大将即于1941年12月1日向南方军总司令官寺内寿一大将发布圣命如下: (一)帝国决定对..

本土决战的准备·第二十

本土决战的准备·第二十作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 山下奉文大将指挥的驻菲律宾我军自1944年10月起,在日美决战中进行着极其壮烈的殊死战斗。1945年1月中旬,陆海军确定了本土决战的帝国陆、海军作战计划大纲。 当时,驻本土的兵力为:陆军有10个师、6个独立混成旅、1个坦..

真正的总体战体制最终未能实现·第十七

真正的总体战体制最终未能实现(续)·第十七作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 1943年7月7日,大本营陆军部第15课(负责战争指导)才流露下述考虑。 今后,超越国力的军事行动,取胜的可能性微乎其微,而且不能持久。统帅务须洞察并把握国力的变化。若按现状发展下去,则国力的基础将..

东条内阁组成·第十三

东条内阁组成·第十三作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 陆军大臣东条英机陆军中将在1941年10月16日 [ 译者注:疑17日之误 ] 下午的重臣会议上,被推选为近卫内阁辞职后的下届内阁首相的候选人。东条中将于下午4时30分,应召晋谒天皇,在接受重新研究国策的圣旨之后,受命组阁。此..

1941年9月6日通过重要的帝国国策纲要·第十二

1941年9月6日通过重要的帝国国策纲要·第十二作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 1941年7月30日,我国完成对法属印度支那南部的进驻。8月1日,美国完全禁止石油出口。8月9日,我国放弃在北方对苏使用武力。8月17日,美国罗斯福总统对日本提出严重警告。 在此其间,与南方有关的所有..

军事需要与生产力扩充计划的矛盾·第十一

军事需要与生产力扩充计划的矛盾·第十一 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 在这种形势下,企划院的物资动员也非常困难。1941年度物资动员计划和过去一样迟至7月才确定,第1季度计划按1940年第4季度计划执行。而钢材供应较1940年度减少10%,自1939年起年复一年地逐步下降。 造..

真正的总体战体制最终未能实现·第十

真正的总体战体制最终未能实现·第十 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 日本迟至最重大转机的1941年,最高领导的政略和战略仍未能形成一个统一的整体。 1936年“二·二六”事件以后广田弘毅内阁决定的国防方针及相应的国策纲要若完全付诸实施尚当别论,但在以后短时间内又连续发..

过高估计德国和过低估计美国·第九

过高估计德国和过低估计美国·第九 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》这是我在轴心国(日、德、意)和同盟国(美、英、中、法、苏)交战的第二次世界大战6年内存在的疑团。德国在欧洲战场必胜的观点是作为我方开战的一大前提而受到重视的。但是,德国却比日本更早屈服。 我就双方国力..

危机感紧迫的1941年·第八

危机感紧迫的1941年·第八 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 在内外形势激烈动荡的1940年即将结束的12月23日,我国签订日泰友好亲善条约,建立日泰之间密不可分的关系.迎来了1941年。 国家总动员法的条款几乎已全部付诸实施,国民生活日益严格控制。国民在忍受中坚持,不能如实..

第二次近卫内阁和时局处理纲要的决定·第七

第二次近卫内阁和时局处理纲要的决定·第七 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 1939年1月5日平沼骐一郎内阁接替近卫内阁,接着阿部信行内阁接替平沼内阁,米内光政内阁又接替阿部内阁。在执政均半年左右的三届短命内阁之后,第二次近卫内阁于1940年7月22日,即一年半之后宣告成立..

日美通商航海条约的废除·第六

日美通商航海条约的废除·第六 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 1939年7月27日,美国通知我国废除自1895年持续44年的日美通商航海条约,于6个月后的1940年生效。 如上所述,美国自大正时期已完全持援华反日态度。在诺蒙坎事件中,日苏连续激战。在中国战场,日军攻入中国的内地..

日中战争爆发·第五

日中战争爆发·第五 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 华北、华中地区的日中紧张关系 1933年5月日中签订塘沽协定,华北地区脱离中国国民政府实行自治。我国根据该地区的重要资源,制定日、满、华北5年经济计划,实质上将华北置于日本的统治之下。蒋介石对日本逐步打入中国的行动..

从“九·一八”事变转向国防国家体制·第四

从“九·一八”事变转向国防国家体制·第四 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 1931年9月18日“九·一八”事变爆发,翌年3月满州国成立,1933年3月改为满洲帝国。在此期间,1932年1月发生了上海事变。犬养毅于5月巧妙地撤出军队。但在5月10日的“五·一五”事件中丧命官邸。 犬养..

富国强兵政策难以推行·第三

富国强兵政策难以推行·第三 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 国防方针的决定 1905年日俄战争结束,日本于1907年决定了国防方针及用兵纲领。 这是政府和陆海军的今后行动指针。 天皇批准国防方针及用兵纲领,保存正本。复制的5部副本分别由首相、陆军大臣、海军大臣、参谋总长..

昭和初年揭开动乱序幕·第二

昭和初年揭开动乱序幕·第二 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 1926年12月25日大正天皇驾崩,昭和元年(1926年)仅一周时间。1927年初,若槻礼次郎内阁因经济危机等原因宣告辞职。 4月20日,政友会总裁田中义一大将出任第27届首相。田中义一山口县(原长州藩)人,于1918年、1923年..

明治、大正的60年·第一

明治、大正的60年·第一 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》 欧美国家对亚洲的入侵 1770年英国开始的产业革命,到19世纪末,在欧美有了很大发展。 这些先进国家,为了取得其产品的市场和原料而侵略未开发的亚洲: (一)荷兰自1596年至1757年入侵印度尼西亚。 (二)英国于1661年..

录入者声明

录入者声明 作者:中原茂敏·日本出自————《大东亚补给战》出自————《战争通史》本书系引用版,根据影印部分OCR、校对、复校、排版而成。正文部分,读者可根据下标页码直接引用,例如,XXX页第X行第X字是。 复校发现错误:错字32个,错标点8个,修订格式8处。全书字符17万,错误率在复校发现错误率在万分三。预计..

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈